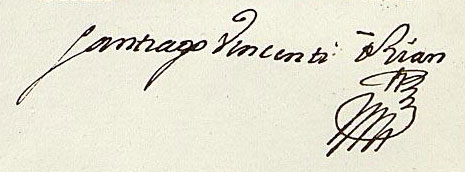

Hace un par de años, “googleando” información sobre Ludomilia Sotomayor Larrañaga, una de mis cuartas abuelas por lado materno, me encontré con unas partituras de un valse antiguo, del siglo XIX, llamado “Recuerdo de Valparaíso”. Estas partituras, que se pueden revisar en este enlace 1), mencionan lo siguiente:

“Valse compuesto y dedicado a la señorita Luisa Cecilia Gachot. Por su discípula y amiga Ludomilia Sotomayor“.

En ese momento este descubrimiento me pareció súper interesante y claro la curiosidad y las ganas de saber más sobre el tema me invadieron. Lo primero que hice, pensando en que pudiese ser un caso de homonimia 2), fue plantearme la siguiente pregunta: ¿Será la compositora de este valse la misma persona de quien buscaba información? La respuesta evidentemente es sí, sino no habría escrito este artículo… pero antes de presentar las evidencias que vinculan a la Ludomilia compositora con mi cuarta abuela les contaré un poco sobre ella.

CONOZCAMOS a Ludomilia Sotomayor Larrañaga

Ludomilia nació el 22 de mayo de 1850 en Valparaíso y fue bautizada en la parroquia de los Doce Apóstoles de la misma ciudad. Hija legítima de José Santos Sotomayor Doria y de Sinforosa Larrañaga Cordero, era la segunda de diez hijos. No tengo muchos antecedentes como para establecer que tipo de familia eran, pero a mi parecer eran una familia con un buen pasar.

El 7 de octubre de 1872 contrajo matrimonio en la misma iglesia en la que había sido bautizada con Nicasio Fermín Molina Gacitúa, natural de Magallanes, vecino de Valparaíso. Hijo legítimo de José Manuel Molina y de Emilia Gacitua. Nicasio era el segundo de dos hijos, descendiente de una familia con tradición militar, sus dos abuelos habían sido sargentos mayores del ejército, su padre aunque había fallecido a corta edad llego a ser capitán y su hermano Francisco Javier Molina Gacitúa, fue contraalmirante de la Armada de Chile.

Ludomilia y Nicacio tuvieron dos hijos, Manuel, quien falleció joven a la edad de 22 años y mi tatarabuela María Estela Molina Sotomayor, nacida el 15 de noviembre de 1876 en Valparaíso.

Finalmente, murió muy joven en San Felipe el 7 de noviembre de 1878, a la edad de 28 años. En menos de 6 años se había casado, sido madre y fallecido.

Ludomilia Sotomayor (1850-1878)

las Mujeres y la MÚSICA en el siglo XIX

Para tratar de darle un contexto histórico-social a este post y a la historia de Ludomilia me puse a buscar información y me encontré con un ensayo 3) muy interesante que analiza justamente a las mujeres de la época y su afición por la música, de donde extraigo y expongo algunas ideas:

En la segunda mitad del siglo XIX existía un sistema de educación que priorizaba la enseñanza de la lectura y la escritura, la enseñanza artística era secundaria y los que tenían más acceso a ella era la élite, generalmente los hombres se iban por el lado del dibujo y las mujeres por la música.

Los estratos sociales más altos tenían acceso a objetos importados como instrumentos, partituras y manuales. Además, de poseer los recursos para poder pagar a maestros que los instruían en la práctica y lectura de la música escrita.

La sociedad, gracias a la masificación de la educación, tenía acceso al consumo de la literatura mediante las publicaciones periódicas, como diarios, revistas y semanarios. Estas publicaciones estaban orientadas al público femenino, quienes podían encontrar en ellas novelas, folletines y partituras de música de salón.

Las mujeres practicaban la música de manera “aficionada” en la intimidad de su hogar para el agrado de su familia y de su propio goce. El aprendizaje comenzaba de manera autodidacta en su casa y luego bajo la supervisión de un profesor de quien aprendían canto, piano, armonía y composición.

Esto produjo que un elevado número de pianistas amateurs, algunas bastante talentosas se sintieran motivadas para mostrar sus aptitudes musicales, llegando algunas de ellas a editar y publicar algunas de sus creaciones.

En algunos casos las composiciones estaban destinadas a ser exhibidas en privado, posiblemente, con sus más cercanos, ligados por lazos de parentesco y amistad.

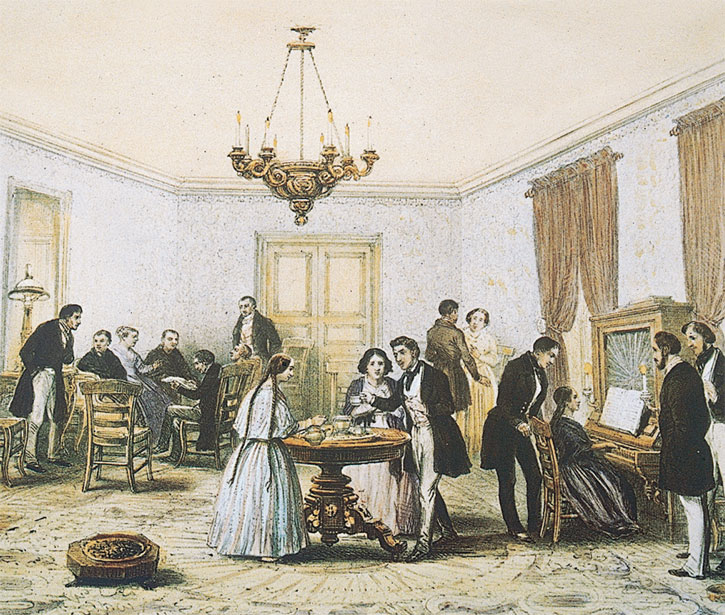

Saber componer y tocar música, además de ser un símbolo de distinción y ser un medio de esparcimiento para las mujeres, les permitía animar y participar activamente de veladas familiares y de tertulias. Dentro de ese contexto, la práctica musical constituyó un medio de expresión “autorizado” para las damas de la época.

“Una Tertulia en 1840” por Claudio Gay

La dedicatoria

Después de este resumido contexto histórico-social que nos sirve para imaginarnos eventualmente como fue que Ludomilia se interesó y se desenvolvió en este tema, les expongo qué fue lo que finalmente me permitió confirmar que mi antepasada era compositora de música; y esto fue el hallazgo en otra fuente 4) donde se la reconocía nuevamente como autora de otra pieza, titulada “El Regreso” pero esta vez con una dedicatoria a un familiar el cual mencioné anteriormente:

El Ruiseñor 5) N°3, domingo 16 de mayo de 1875. “El Regreso”. Cuadrillas para piano por Ludomilia Sotomayor de Molinas. “A mi hermano político, Francisco Javier Molinas Gacitúa“.

Ya con la seguridad y la confirmación de que las aptitudes musicales pertenecían a mi trastatarabuela, habilidades que claramente yo no heredé, quería a como dé lugar escuchar este valse, así es que contraté a un pianista para que interpretara las partituras y me las grabara.

Así que para concluir este post, el cual espero les haya gustado, los invito a relajarse e imaginarse en una tertulia en Valparaíso por el año 1875 y a escuchar esta hermosa melodía:

Valse “Recuerdo de Valparaíso”, compuesto por Ludomilia Sotomayor Larrañaga

Notas

| ↑1 | Partituras de la antigua Casa Amarilla de Valparaíso, Sistema de Biblioteca Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. |

|---|---|

| ↑2 | La homonimia es definida como la similitud de nombres y apellidos entre personas. |

| ↑3 | Fernanda Vera Malhue, La composición musical de mujeres de élite durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Escena, Revista de las Artes, Volumen 79, N°2, 2020 |

| ↑4 | Eugenio Pereira Salas, Biobibliográfia Musical de Chile Desde los Orígenes a 1886, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1978, pág. 111. |

| ↑5 | El Ruiseñor era un Periódico puramente musical de todos los domingos, del cual aparecieron 5 números en Valparaíso el año 1875. |